文:李孝文 王嘉琛 邱紫薇

在經濟、科技和教育飛速發展的今天,中國兒童性侵個案仍頻繁發生,大多數中國家庭依舊談“性”色變,而性侵事件發生後社會給孩子帶來的二次傷害更引人深思,性教育的普及程度還遠遠不夠......

在過去的2017年,與兒童性侵相關的新聞不斷被曝光:

4月,台灣女作家林奕含自殺身亡引發社會熱議,其小說《房思琪的初戀樂園》中女主角的悲慘遭遇皆由其親身經歷改編,包括兒時遭補習班老師誘姦罹患抑鬱症。

7月,美國知名樂隊林肯公園(Linkin Park)主唱查斯特·班寧頓(Chester Bennington)自殺身亡,他幼時被性侵後試圖自殺的遭遇被曝光,男童性侵事件引起全世界人民關注。

8月,涉嫌在南京南站候車室猥褻父母養女的段某被警方以“猥褻兒童罪”拘留。短短幾日後,重慶又曝出一名女童遭到自己姑父猥褻。

《嘉年華》預告片

11月,根據兒童性侵真實案件改編的內地電影《嘉年華》上映,女導演文晏亦因此片獲得第54屆金馬獎最佳導演,兒童性侵再次成為社會熱門話題。

11月底,香港女子跨欄冠軍呂麗瑤於社交媒體發聲:在其十三四歲時,教練以按摩為名對她實施性侵。她公開親身經歷,號召對兒童性侵及體壇性侵的關注。

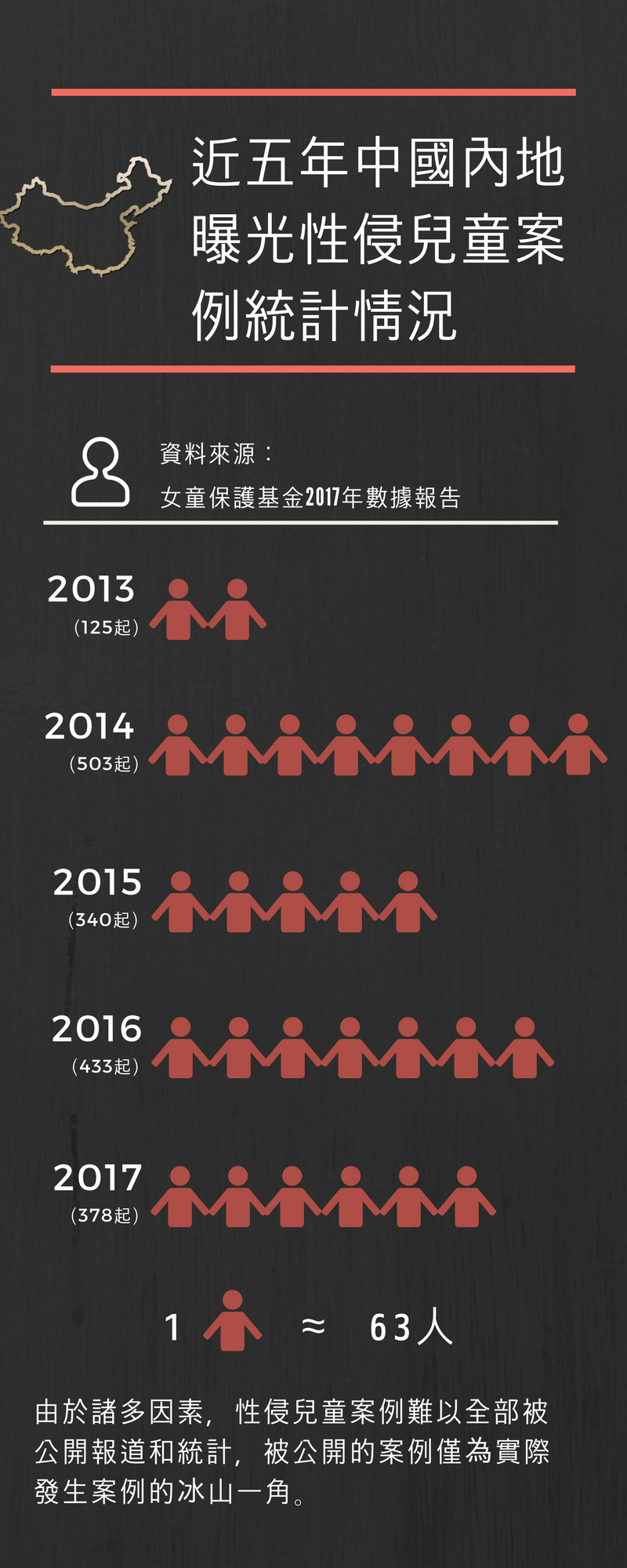

據中國少年兒童文化藝術基金會女童保護基金(以下簡稱“女童保護”)統計,2017年中國內地全年媒體公開報道的性侵兒童(14歲以下)案例378起,平均每天曝光1.04起,且在2013至2016年間,該數字由每天0.35起大幅增至1.21起。

從《近五年中國內地曝光性侵兒童案例統計情況表》來看,兒童被性侵現狀不容樂觀,亦反映出社會和媒體對這一現狀的關注度逐漸提升。同時,由於案例特殊性、社會認知、傳播規律等因素影響,僅有極少量的案例被曝光。

據內媒財新網報導,中國人民公安大學教授王大偉表示,性侵害案件,尤其是針對中小學生的性侵害,其隱案比例為 1:7,也就是說,1起性侵兒童新聞的曝光,或許就意味著7起案件已經發生。整體而言,社會各方對這一嚴峻形勢關注度仍不足夠。

男童性侵不容忽視 兒童性保護應平等

為更好地了解大眾對中國內地兒童性侵犯現狀的認知度及對性教育的相關看法,我們進行了網絡問卷調查,共有218名來自不同性別、年齡階段、受教育程度及收入的受訪者,其中203人來自中國內地,14人來自香港,1人來自其他地區。

調查問卷顯示,70.6%的受訪者認為中國內地兒童中,女童受到性侵的案件數量多於男童,26.1%的受訪者則認為雙方比例相近,而僅有3.2%的受訪者認為,男童受到性侵的案件數量更多。

然而,根據女童保護調查顯示,2017年公開報道的性侵兒童案例中受害人約606人(表述為多人受害但未知具體人數按3人計算),其中女童遭性侵人數為548人,佔90.43%;男童遭性侵人數為58人,佔9.57%,這一比例較2016年的7.58%有所升高。

由此可見,男童被性侵現狀同樣不可忽視,且更具有隱蔽性;同時相關法律也存在缺陷,維權面臨更大的困難。

蘇細清博士

香港浸會大學社會科學院

社會工作系一級講師

社會工作實踐及精神健康中心副主任

香港註冊社工

“兒童自身沒有性別高低的意識,應該做到性平等,幾乎所有人都認為男孩天生比女孩強勢,因此從兒童性保護來講,男童易被忽略。由於社會對男童性侵事件關注度較弱,性侵犯對男童來講,更可能是毀滅性的。

”

女童保護稱,去年被公開報道的案例中涉及的606名受害者中,年齡最小的僅為1歲。7歲以下有65人,佔10.73%;7至12歲有199人,多達32.84%;12至14歲共191人,佔31.52%;另有151名14歲以下兒童未提及具體年齡。

被性侵兒童以7至14歲的中小學生居多,高達64.36%,這說明該年齡段的孩子更容易成為犯罪嫌疑人侵害的目標。另外,在一定程度上說明,中國義務教育階段對於兒童自我保護及防範性侵相關教育嚴重缺失,並且隨著孩子年齡的增長,也沒有得到知識的及時補充和能力提升。

熟人作案逾五成 城市兒童受害率更高

據我們的調查問卷顯示,65.6%的受訪者認為,在中國內地,農村發生兒童性侵犯事件的比例高於城市,21.1%的受訪者認為二者情況相差無異,而13.3%的受訪者表示,城市性侵兒童案例數量更多。而事實並非如此,據女童保護調查顯示,2017年受害者為農村地區(鄉鎮及以下)兒童的有112起,佔29.63%;而受害者為城市(含縣城)的為245起,佔比高達64.81%。

兩者數據對比表明,公眾對性侵兒童案例的地域差異了解與真實情況相去甚遠,但是,這並不等同於城市地區兒童被性侵案例比農村地區更為高發,而是表明,由於城市地區司法系統相對完善、媒體活躍程度更高等因素,使得該地區兒童遭遇性侵的案件容易被知曉和立案。

張春青博士

香港浸會大學社會科學院

體育系研究助理教授

“由於農村父母和長輩心理健康知識比較缺乏,很多孩子是留守兒童,家境較貧困,可能受到性侵犯的機率會大很多。

”

而蘇細清博士舉例說,在中國農村,很多小男孩習慣裸體,長大之後還會在玩水的時候裸露下半身,覺得無所謂,“猥褻”行為只是玩遊戲。並且很多農村大人會看男孩的私處發育情況,這種行為會讓孩子缺乏對身體敏感部位的認知。

蘇博士認為,城市亦有留守兒童,父母出外務工,孩子無人陪伴,家庭教育缺失,物質的豐富反而導致精神的匱乏。城市兒童性侵案的增多,某些程度上也是反映了城市兒童性知識的薄弱。隨著經濟的發展,有很大一部分人認為性關係應該更加開放,使得許多未成年人過度放寬了性的底線,例如城市未成年女孩去酒吧喝酒,性侵犯的實施者或許是朋友,但自身並未意識到。

在去年公開報道的378起性侵兒童案例中,明確表述人際關係的有349起,其中熟人作案209起,佔比多達59.89%;陌生人作案140起,佔40.11%。近5年的統計中,熟人作案比例一直居高不下,最高為2014年的87.87%。其中,家庭成員的性侵涉及方面更為複雜,在去年曝光的熟人作案案例中佔比15.31%,較2016年的10%大幅提升。

據女童保護調查顯示,面對陌生人的疑似性侵行為,2714位城市兒童中僅有1.73%的人選擇「很害怕但不敢拒絕」,其他都選擇拒絕、呼救或想辦法逃脫;3444位農村兒童中選擇「很害怕但不敢拒絕」的比例是3.39%,其他都選擇拒絕、呼救或想辦法逃脫。

這說明了面對陌生人的性侵,絕大多數兒童知道進行反抗。但面對熟人(如鄰居、親戚、老師)的性侵行為,情況就不太樂觀。城市兒童中,選擇「當時忍忍,事後告訴家長」的占39.16%,認為「沒事忍忍就好了」的占8.99%;農村兒童中,這一比例分別為29.24%和12.69%

二次傷害是雪上加霜 相關法律體系亟需完善

蘇細清博士表示,在兒童受到性侵犯後,家庭及社會的過度關注實屬對孩子的二次傷害。她指出,更可怕的問題在於,家長不去報案,向外界隱瞞事實,甚至有更不可思議之舉——將孩子關於家中,限制其自由,因為他們覺得孩子是不貞潔的,為家族蒙羞,而且認為這是不祥之兆。長期來講,這是家庭和教育觀念的問題,年幼的孩子還很難掙脫這種文化的枷鎖。

而我們的調查問卷亦證實了這個看似因循守舊卻又真實存在於少數中國家庭的觀點。在「假如您的孩子受到了性侵犯,在未來的家庭關係中,您將會」這道多選題目中,我們共收集到了682份回覆,其中36人選擇「極力保護孩子(如將孩子關在家中、限制其自由等)」;12人為此感到羞恥;而有10人表示將「迴避及隱瞞事實」;各有2人認為「孩子不貞潔」以及「這是不祥預兆」。

蘇博士續指,性侵犯可能會顛覆孩子對性別的看法,尤其對身體的嫌棄討厭,心裡的骨折,這是一輩子的傷痕。比如在親密的關係上,要麼過份反應,要麼沒有反應。實際上,如果在被性侵之前對比這個方面不是很清晰的話,可能破罐子破摔,或者變成援交的對象。另外一種更嚴重的問題,此後人際關係特別是在親密關係上,很難建立相互信任、安全的關係。兒童受到性侵犯之後,更需要的是家庭的安慰、關愛與包容。而家人的特殊對待,不管是過分討厭,還是過分保護,都會讓孩子更加痛苦。雖然有一些家庭會遷離原居住地,但這件事情依舊是整個家庭的疤痕,帶著這樣的標籤生活,對家庭和孩子來講,都將異常痛苦。

北京朝陽區人民法院少年法庭杜法官表示,兒童性侵害對一個孩子的成長和心理發展影響是很大的,在孩子未來的成長過程中,會讓孩子對「性」產生畸形的認知。此外,她表示,兒童性侵犯亦將對孩子的性格產生重大影響,比如女性未成年人遭受不同程度的性侵,可能在日後會排斥性,形成交流困難症,變得自閉、敏感,嚴重的情況甚至導致抑鬱。

此外,雖然中國在立法上對於兒童性侵害問題不斷加強,但相關法律、政策保障和救助體系需要進一步完善。2015年,刑法原第360條第2款的嫖宿幼女罪被廢除,對於此類行為改為適用刑法第236條,奸淫不滿14周歲的幼女的,以強奸論,從重處罰。2017年3月,全國十二屆人大會議審議通過民法總則,對未成年人受到性侵害案件的民事訴訟時效作出了重要調整。若孩子在18歲以前遭遇性侵,即便當時沒有追究,滿18歲後仍可要求民事賠償。

杜法官

北京朝陽區人民法院少年法庭法官

“相信有家人的關心呵護以及正確有效的心理輔導,加上中國內地相關法律的進一步完善,兒童性侵給孩子帶來的傷害會降至最低。

”

今年兩會期間,面對性侵兒童案件多發、高發的現狀,全國人大代表、全國政協委員和業界專家建議,應建立網絡兒童色情和網絡猥褻兒童的舉報和處理機制,將兒童防性侵教育納入常態化教學,公開性侵未成年人犯罪人信息並實施從業禁止,加強對未成年人社會監護制度建設,建立處理兒童性侵案件「一站式」詢問機制,以及受性侵兒童事後救援機制。

「中國式特色性教育」勢在必行 越早越好

在加強法律對性侵犯罪的懲治和預防的同時,我們還應該反思性教育的重要性。但至少目前在我國,對於兒童性教育仍然存在太多的迴避。

據我們的調查問卷顯示,218份回覆中,認為孩子2至6歲開始接受性教育較為合適的佔比最多,達46.3%;更有9名受訪者認為孩子應該在0至2歲就開始接受性教育;而認為孩子16至20歲開始接受性教育較為合適的人數僅為1人,且沒有人認為孩子在20歲以後才可以開始接受性教育。

蘇細清博士表示,「其實小孩的性意識萌芽很早,四個月時就已經對人有一些認知,三歲開始已有自我意識,知道了人與人之間是不同的,所以從這個角度來講,性教育應趁早。」

她續稱,「性」的保守會引發孩子的好奇心和想像力,有可能促使他們更想嘗試。往往學校的老師在介紹「什麼是性」以及普及性教育常識的時候也會扭捏羞澀,最後很可能變成了「生物課」,更多講解男生和女生身體結構的差異等,而不是真正的「性教育課」。她認為,真正的性教育科應該是去宣傳“性道德”教育,去解釋性行為背後的社會意義,包括性別意義,相互之間親密關係的意義,未來要承擔的責任等,而非用不夠完善的性認知以及心理差異推遲對性自我保護意識的覺醒。

張春青博士認為,現代遠程網絡教育可以幫助孩子在網上學習性保護相關知識。另外,城市裡現在有條件形成社工組織,但偏遠農村則比較困難,社工可以通過外展方式,即定期到山區了解情況,心理輔導等幫助孩子和家庭解決問題,如果有相應報酬,相信會有更多人願意參與。

提及香港現行保護機制,張博士表示,社會上有很多熱線電話,比如防自殺熱線,兒童虐待舉報熱線等,但是有一個疑問,真的會有受害者或者施暴者願意通過熱線電話解決問題嗎?因為他們或多或少都有心理疾病或障礙,可能不願與人交流,不信任對方,存在認識水平低等問題。

對此,香港防止虐待兒童會社工指,我們的輔導和跟進會根據每個孩子受害的程度不同而有一些調整,因人而異。我們所了解的案例,大多是熱線收到的諮詢,求助,鄰居投訴等,同時也會接收一些政府轉遞的案件,幫忙跟進

社工又稱,有些父母壓力很大,覺得掙錢讓孩子讀書,孩子一旦不用功,學習成績不好就會焦慮煩躁,繼而洩憤到孩子身上,比如打罵,甚至虐待,而有的小孩或許有讀寫障礙,對他們來講學習有一定困難。家長其實可以找一些機構幫助解決問題,比如社工小組,我們日常會提供一些遊戲讓小朋友玩玩,以觀察和評估孩子的問題所在,幫助他們面對。金錢不能解決一切問題,尋求社會幫助排解才是關鍵。

蘇細清博士表示,現在急迫需要做的,就是性教育。中國性教育還是比較薄弱,很多家庭還是不敢講,很多家長不清楚邊界,比如說父母給孩子洗澡,覺得同性之間接觸沒問題,這些行為都會令孩子模糊對性認識的邊界,或者推遲對自我保護性意識的覺醒。在中國父母面對孩子“爸爸媽媽,我是從哪裡來的?”這樣簡單的性問題時,甚至不敢說答案。我們不一定要照搬西方性教育,我們也有自己的方式,比如倡導性道德教育,性行為社會意義的教育。

蘇博士續指,對孩子來講,首先要有自我認識,男孩與女孩,身體特徵有不同。其次要注重家庭的教育,我們更需要讓孩子明白性行為下的社會意義是什麼,包括性別意義,相互之間親密關係的意義,未來要承擔的責任等。

香港防止虐待兒童會

一名不願意透露姓名的社工

“所有父母都是擔心孩子的,如何溝通講解性安全知識需要走出第一步。

”

社工指,首先,父母要改變觀念,如果突然和小孩交流性方面的知識,他們自己也會感到尷尬,尷尬之後就會選擇不去面對,我建議家長多看一些關於兒童教育的書籍,講解如何讓小孩保護自己,儘量從講故事的角度入手。

蘇博士表示,現在國內乃至香港的性教育都有不足之處,因為華人世界,傳統觀念讓父母難以將性說出口,連親密關係的表達都有限,所以性別的意識不清晰。當今很多小孩的性教育都是在網路上完成的,通過圖片、影視等吸引注意力的方式,甚至是不健康的方式,小孩會不知道什麼是對與錯,十二歲之前的小孩,道德觀念、是非觀和自我保護意識很重要,但這幾個方面的教育現在都比較匱乏。

社工表示,香港的社工服務起步早,現在已經有相對完備的體系,國內才剛剛開始,家長想要尋求社工或相關機構幫助比較困難。但國內社會機構近年來發展很快,很多時候中港兩地的組織會有合作,比如邀請我們去舉辦關於防止兒童性侵和自我保護的講座和培訓,,大多時候是內地機構主動聯繫香港社工組織,一般參加者為專業人士(如幼師,社工等),父母,老師等,未來我們一直會有相關合作。

在採訪最後,蘇博士談及日常所做的社工服務,呼籲在孩子原地停止或退步時,不僅要讓孩子向我走來,我也要向孩子走去。性教育需要大家共同努力,教育讓孩子形成自我意識和應對社會的機能,我們能教給孩子什麼樣的世界?是乾淨的世界,還是污濁的世界,非常重要。

相關資料:

-

防止虐待兒童會(Against Child Abuse,簡稱ACA)

於1979年「國際兒童年」成立,是一個致力消除香港各種形式虐待兒童及疏忽照顧兒童事件的志願組織,防止虐待兒童會在1982年成為香港公益金會員福利機構之一。 -

中國少年兒童文化藝術基金會女童保護基金(簡稱「女童保護」)

中國各地百名女記者於2013年6月1日聯合京華時報社、人民網、鳳凰公益、中國青年報及中青公益頻道等媒體單位發起「女童保護」公益項目。2015年7月6日,「女童保護」升級為專項基金,設立在中國少年兒童文化藝術基金會下。「女童保護」以「普及、提高兒童防範意識」為宗旨,致力於保護兒童,遠離性侵害。今年3月,「女童保護」團隊成立北京眾一公益基金會(私募),公開募捐繼續與中國少年兒童文化藝術基金會合作,也將持續發佈年度性侵兒童案例統計及兒童防性侵教育調查報告。